|

Saint Grégoire de Tours

Au siècle dernier, quand vint la mode des études mérovingiennes avec Guizot et Augustin Thierry, pas un élève des établissements secondaires n'ignorait le nom de Grégoire de Tours, et chacun avait lu au moins les passages les plus pittoresques de son oeuvre le baptême de Clovis, le meurtre des fils de Clodomir, ou les turpitudes de la reine Frédégonde.

De nos jours, le nom de saint Grégoire

de Tours n'éveille qu'un vague souvenir d'une rue du quartier

latin. Et pourtant : si Grégoire n'avait pas écrit, une

longue page de notre histoire serait blanche, celle qui s'étend

sur plus d'un siècle, depuis l'avènement des premiers

mérovingiens (vers 480) jusqu'à la mort de l'historien

à la fin du VIème siècle. Il faut ajouter, en ce

qui nous concerne, que grâce à lui (et sans même

qu'il l'ait voulu) nous avons pu avec une très grande probabilité

restituer la Liturgie Eucharistique du rite des Gaules, telle qu'elle

est décrite dans les lettres de saint Germain.

S'il est vrai qu'il faut au moins deux témoins

pour établir un témoignage, saint Grégoire de Tours

peut légitimement être considéré comme le

second témoin après saint Germain de Paris.

Notre historien se dénommait exactement Georgius Florentius Gregorius.

Il était le fils du sénateur Florentius et le neveu de

l'évêque de Clermont d'Auvergne nommé Gallus.

Né en 538 (ou 539) il appartient à l'aristocratie gallo-romaine

de l'Auvergne, car malgré la chute de l'Empire d'Occident, les

descendants des sénateurs impériaux formaient encore une

classe sociale particulière; ils étaient généralement

riches propriétaires fonciers et conservaient le titre de sénateur

avec fierté.

Son instruction fut poussée autant qu'elle pouvait l'être

au milieu de ce siècle de bouleversements et de guerres interminables.

Ayant perdu très tôt ses parents, Grégoire fut élevé

successivement par l'évêque de Lyon saint Nizier - l'oncle

de sa mère - puis par son autre oncle l'évêque Gallus

de Clermont.

On comprend dans ces conditions que toute sa formation fut tournée vers les études religieuses. On trouve toutefois dans ses écrits des citations de Cicéron, de Salluste et de Virgile, ce qui prouve qu'il avait une bonne connaissance des classiques latins (et même quelques passages de chroniqueurs grecs qu'il a dû lire dans une traduction latine).

Il fut ordonné diacre vers la fin de

l'année 563. Sa santé étant précaire, il

se rendit à Tours cette même année pour visiter

le tombeau de saint Martin - dont les vertus miraculeuses jouissaient

d'une grande réputation - afin, peut-être, d'obtenir une

guérison. Il semble avoir réussi (du moins le dit-il).

Il se fixa alors dans la ville de Tours (sans doute en qualité

de diacre et sur l'invitation de l'évêque Saint Euphrone

- qui était son cousin au 4ème degré).

Il fut élu évêque de Tours en 573 et y demeura jusqu'à

sa mort le 17 Novembre 594. II ne semble pas avoir été

marié. Sa noble origine, la notoriété de ses parents,

ses qualités personnelles jointes au prestige du siège

épiscopal de Tours illustré par saint Martin, l'ont mis

en rapport avec les rois mérovingiens et les plus grands personnages

de son temps : il ne fut pas seulement témoin des faits qu'il

rapporte mais bien souvent aussi acteur.

Dans son diocèse de Tours son oeuvre principale fut la reconstruction

de la cathédrale et l'édification du baptistère

: il créa aussi de nombreuses paroisses en Touraine.

Son oeuvre littéraire est celle qui

nous intéresse au premier chef : son principal ouvrage est l'Histoire

des Francs, dont le titre exact est "Decem libros historiarum"

(Dix livres d'histoire). Les quatre premiers livres furent écrits

vers 576, les six autres entre 576 et 591. Ils racontent les événements

survenus depuis la "création du monde" jusqu'à

la grande sécheresse de 591.

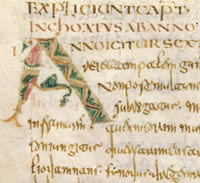

Historia

Francorum, ou l’Histoire des Francs

copie sur parchemin en 10 volumes du VIIe siècle du

texte fondateur de Grégoire de Tours

Bibliothèque nationale de France, Département des Manuscrits

Les autres ouvrages sont

1- Sept livres des miracles (Septem libri miraculorum), le premier dédié

aux miracles de Julien de Brioude, les quatre suivants à ceux

de saint Martin (De virtutibus sancti Martin) les deux autres consacrés

à plusieurs martyrs (De Gloria Martyrum).

2- Vie des Pères (Vita Patrum), ouvrage qui contient la vie de

23 saints personnages des IVème, Vème et Vlème

siècles.

3- Un traité sur la marche des étoiles (De cursu stellarum),

ouvrage qui en dépit de son titre n'a aucun caractère

ni prétention scientifique, mais des intentions purement liturgiques.

Grégoire s'y propose d'enseigner la manière de déterminer

d'après les astres l'heure des divers offices liturgiques.

4- Un commentaire sur les psaumes : "In Psalterii tractatus liber

unum" dont seuls quelques fragments nous ont été

conservés.

5- Un traité sur les "offices ecclésiastiques"

entièrement perdu.

Ce n'est pas ici notre sujet de discourir sur la valeur du témoignage

historique ou sur l'intérêt littéraire de notre

auteur. Toutefois il faut lui rendre justice : en le lisant on découvre,

au-delà d'une certaine naïveté, un homme courageux,

subtil et généreux; bref, c'est à juste titre que

l'Eglise de Tours l'a inscrit au diptyque des saints.

Notre intérêt pour Grégoire de Tours réside surtout dans les détails liturgiques qu'il écrit "accidentellement" au cours de ses récits. Ces détails, sont quelquefois extrêmement précis et nous pouvons sur ce sujet lui faire entière confiance, c'est un orfèvre en la matière : il est évêque - spécialiste de la liturgie et du droit canon. C'est en cette qualité qu'il intervient dans plusieurs conciles, notamment au concile d'Orléans de 584.

Citons quelques points où Grégoire nous renseigne de façon précise

1- Les chantres se tiennent entre le sanctuaire et le chancel (barrière du sanctuaire).

2- La tour qui recouvre les saints dons est

une sorte de boîte en forme de tour représentant une ville

(sans doute la Jérusalem céleste). Cet objet est le plus

souvent fabriqué en bois couvert d'or.

Un des évêques de Tours (Léon) prédécesseur

de Grégoire avait été artisan orfèvre avant

d'être évêque et s'était acquis une grande

réputation en fabriquant des tours d'or .

3- Le voile qui couvre les saints dons, la "palla sirica", est en soie tissée d'or. Elle doit obligatoirement être opaque. Grégoire rapporte que saint Nizier, évêque de Lyon, avait refusé une palla très richement décorée parce qu'elle était transparente.

4- Le diacre apporte le livre des Evangiles en procession, lit la leçon évangélique devant le peuple, et le peuple répond : Gloire à Dieu Tout-Puissant.

5- Le diacre impose le silence au début de la liturgie par la formule "Faites silence".

6- Le prêtre, pendant l'anamnèse,

bénit les saints dons avec un signe de Croix aux paroles "...rendit

grâces, le bénit, le rompit ..." (ce détail

donne une double précision : il permet de connaître le

geste, et confirme le texte employé pour l'anamnèse).

7- Tous les fidèles montent à l'autel pour la communion

sous les deux espèces. « Un ambassadeur du nom d’Oppila

vint des Espagnes, il apporta beaucoup de présents au roi Chilpéric.

Le roi des Espagnols craignait, en effet que Childebert ne mobilise

une armée pour venger l’injure faite à sa sœur,

parce que Liuvigild, ayant arrêté son fils Herménégild

qui avait épousé la sœur du roi Childebert, l’avait

relégué dans une prison et abandonné ladite femme

avec les Grecs. Or comme cet ambassadeur était arrivé

à Tours, le Saint Jour de Pâques (2 Avril), nous le questionnâmes

pour savoir s’il était de notre religion. Il répondit

lui-même qu’il croyait ce que croient les catholiques. Ensuite

il se rendit avec nous à l’église et suivit les

solennités de la messe ; mais il n’échangea pas

le baiser de paix avec les nôtres et ne monta pas à l’autel

pour communier au saint sacrifice. On s’aperçut alors qu’il

y avait eu erreur lorsqu’il avait dit qu’il était

catholique. Néanmoins il assista au repas auquel il était

invité et comme je lui demandais avec sollicitude ce qu’il

croyait, il répondit : « Je crois que le Père, le

Fils et le Saint Esprit ont une même puissance ». Je lui

répondis : « Si tu crois cela, comme tu l’affirmes,

quel motif t’empêche de participer par la communion aux

sacrifices que nous offrons à Dieu ? » Et lui répliqua

: « C’est parce que vous ne répondez pas correctement

au Gloria, car nous, nous disons conformément à l’apôtre

Paul : « Gloire à Dieu par le Fils ». Mais vous dites

: « Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit »

(H.F. VI-40) ».

8- L'officiant entonne la "Prophétie", c'est-à-dire

le cantique de Zacharie

(Benedictus) (H.F. VIII-7).

9- Les diacres chantent quelquefois le Psaume responsorial (le graduel)

(H.F. VIII31).

Cette liste est loin d'être exhaustive. Il y a grand intérêt

à relire Grégoire de Tours dans cette perspective. Malheureusement

les traductions actuelles laissent à désirer. Les traducteurs

sont pour la plus grande majorité des historiens sans aucune

connaissance de la liturgie et de son vocabulaire, ce qui donne lieu

à des chapelets de contresens.

Les Livres des Miracles n'ont pas été traduits ni édités

depuis 1864...

Père Michel Mendez (Evêque Grégoire)

Plus sur Saint Grégoire

de Tours

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9goire_de_Tours

![]()